『セックス・エデュケーション』の主演エイサ・バターフィールドは、華麗な経歴の持ち主って知ってた? また、超親日家な一面も。(フロントロウ編集部)

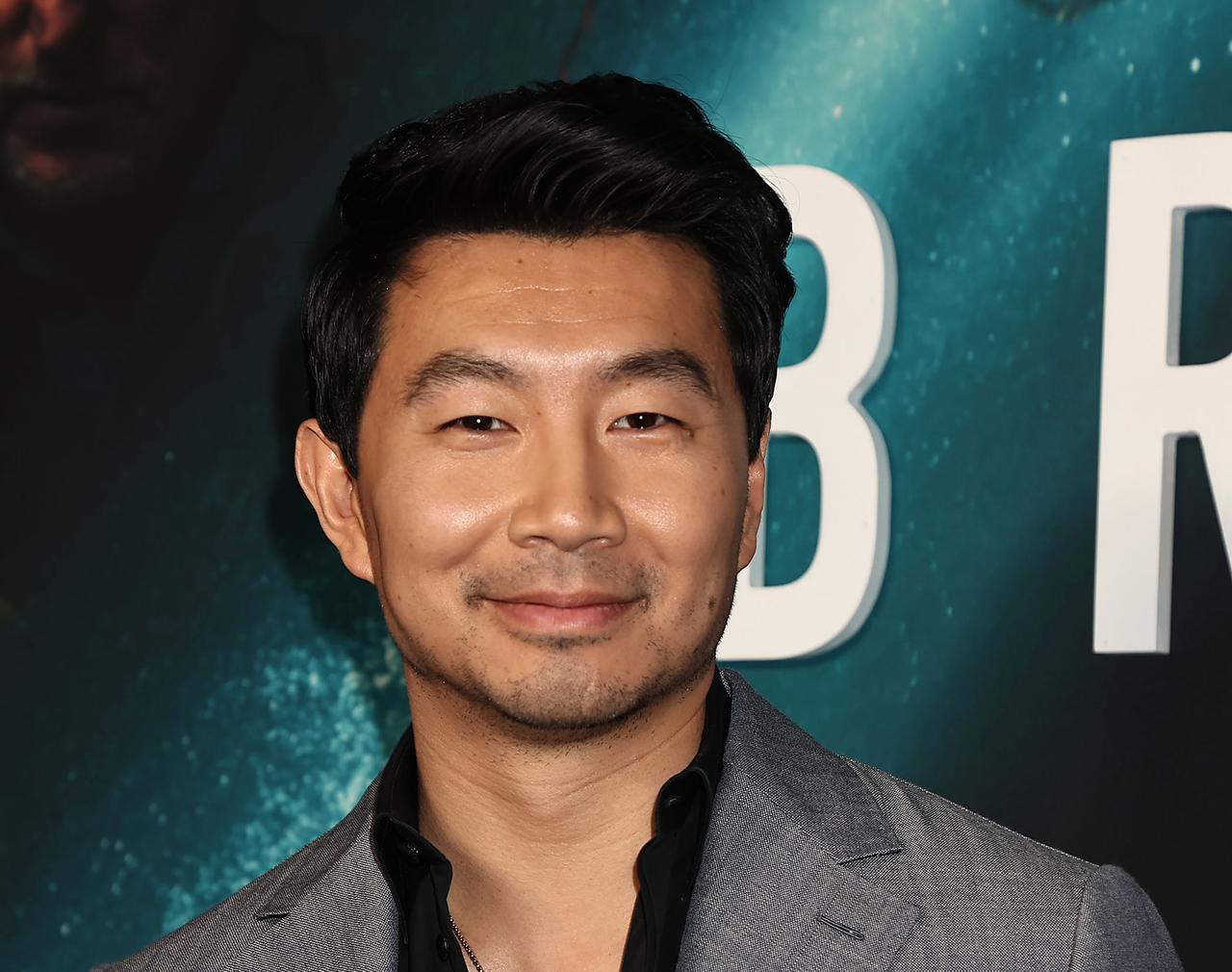

俳優、エイサ・バターフィールド

Netflixオリジナルシリーズであり、セックスや性の悩みを人間関係・人権の一部として描き、若い世代がずっと求めていた作品として大ヒットしている『セックス・エデュケーション』には、数多くの若手俳優たちが出演している。

そのなかで主役のオーティスを演じているのは、1997年生まれのイギリス人俳優エイサ・バターフィールド。まだ20代前半の若手ながら、すでに主演作多数のエイサについて、どれだけ知っている?

2018年には髪を染めていたことも。

天才子役、現る

エイサは、その才能を早くに発見されて評価された、俳優としては恵まれたキャリアを持っており、その名を広く知らしめたのは、やはり2008年に公開された映画『縞模様のパジャマの少年』。

本作は第2次世界大戦中のドイツを舞台に、ナチス将校の父を持つブルーノとユダヤ人のシュムエルの友情やホロコーストの悲劇を描いたもので、当時10歳前後のエイサは、その年の英国インディペンデント映画賞新人賞やロンドン映画批評家協会賞新人賞、ヤング・アーティスト賞など、数々の映画賞にノミネートされた。

2010年のエイサ・バターフィールド。

23歳にしてすでに主演作多数

子役として成功しても、その後ヒット作に恵まれない俳優もいるけれど、エイサはまったくそんなことにはならず、2011年には、かのマーティン・スコセッシ監督による『ヒューゴの不思議な発明』に主演! ふたたび数々の映画賞で注目を集めた。

『ヒューゴの不思議な発明』のプレミアで。

『僕と世界の方程式』のスクリーニングで。まだあどけなさが残る。

そんなエイサは、なんとこれまでに、『エンダーのゲーム』、『僕と世界の方程式』、『ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち』、『キミとボクの距離』、『スローターハウス・ルールズ』、『Time Freak(原題)』で主演を務めており、若手俳優といえどその実力は確かなもの。

『セックス・エデュケーション』で、ドラマ『X-ファイル』や『ザ・クラウン』で知られるジリアン・アンダーソンと親子役で共演し、本物の親子のように仲良くなっているのは、エイサがこれまでの経験から、物怖じしていないというのもあるのかも?

ジリアンがインスタグラムに公開したエイサの写真。

エイサはコメディもいける!

これまでは映画俳優として活動してきたエイサだけれど、『セックス・エデュケーション』は明るく笑える要素も多いドラマであり、彼が出演してきた作品とは少し異なる雰囲気。しかしエイサは、それこそが良かったポイントだと英Digital Spyのインタビューでこう話している。

「コメディ作品で、コメディ要素のある役柄を演じることは、僕にとって素晴らしいことなんだ。僕は主にヒューマンドラマ作品に出演して育ってきたし、(キャリアの)最初のうちのいくつかの映画は、かなり重くて暗いものだったからね。とくに子供にとっては」

2016年にアメリカのニューヨークで。

2017年にアメリカのニューヨークで。

超がつくほどの日本好き!

そんなエイサは、超がつくほどの日本好き。来日経験が多いのは、親戚が日本に住んでいるということもありそうだけれど、ゲーマーであり、スタジオジブリが好きなエイサは、たびたびインスタグラムで日本カルチャーへの愛を表している。以前来日した時には、飛行機に乗る前にチケットの写真を投稿し、「戻って!」とわざわざ日本語を綴った。

現時点でのインスタグラムのアイコンは、『新世紀エヴァンゲリオン』のシンジなうえ、インスタグラムハイライトに、わざわざ「Hokkaido」と「Tokyo」を作るほど。北海道でスキーをしていた時には、『機動戦士ガンダム』のコスプレをしたスキーヤーと遭遇して、これでもかというほどの満面の笑みに。

また、1番好きなジブリ作品は『もののけ姫』だそう。一方で、『となりのトトロ』のぬいぐるみが映る写真も何度か公開している。アニメは吹き替えでなく字幕で見るというのも、エイサの情熱を感じるポイント。

さらには、自宅の台所にはなぜか「森永アイスクリーム」の看板がインテリアとして掛けられている。

ミュージシャンとしての一面も

ゲームやアニメの他にも、エイサが情熱を傾けるものも。それは、音楽。エイサはベースを弾き、その映像をインスタグラムに公開するだけでなく、ライブにもたびたびベーシストとして参加。

『セックス・エデュケーション』の撮影終了パーティーでもベースを演奏。

彼の音楽好きの血は家族から受け継がれたもののようで、家族でセッションする様子も公開していた。

エイサという名前は珍しい

ちなみに、エイサという名前は英語圏であっても珍しい。だからこそ、エイサという名前の人物と出会うと、いつでも仲良くなれるそうで、英The Guardianのインタビューでこうこぼしている。

「(エイサという名前は)本当にいないんだよね。(同じ名前の)他の人に会う時は、いつも印象的になる。自分たちの名前がどれだけおかしいかとか、みんながどれだけスペルや発音を間違うかって話しちゃう。エイサたちの間には結束があるんだ」

今後も様々な作品に出演し、さらに知名度をあげていくことは確実なエイサ。次回作はどんな作品になるだろうか。(フロントロウ編集部)